社交篇:普通人如何在“熟人圈”里活得通透?

社交篇:普通人如何在“熟人圈”里活得通透?

场景1:“办公室生存”

核心法则:用“微小关心”搭建信任地基,而非“称兄道弟”

“真诚地关心他人,两个月内交到的朋友,比试图让他人关心你两年内交到的还多。”

操作:

同事老王总在午休时揉肩,下次路过茶水间顺手带一包枸杞菊花茶放在他桌上,说:“王哥,看您总久坐,这茶清肝明目,试试吧?”(用观察到的细节表达关心,比空泛问候“注意身体”更走心);

科室聚餐敬酒时,别只会说“领导辛苦了”,改成:“李科啊,上次您教我的报表公式超管用,这月出错率降了一半,敬您一杯,跟您学东西太踏实了!”(把感谢落到具体事件上,领导会觉得你“懂感恩、会来事”)。

提醒:别轻易帮人“站队”,但可以当“信息中转站”——比如听到其他科室说“下个月可能发补贴”,私下跟关系好的同事提一嘴:“哎,我听小张说他们科在核补贴表,咱科说不定也快了”,既卖了人情,又不担责任。

场景2:普通人的“无效社交”突围

很多人错在哪? 请朋友吃饭抢着买单,结果人家转头跟别人喝酒;加了一堆微信好友,逢年过节群发“新年快乐”,没人回。

解法:“让对方感到被重视”的底层逻辑是“提供独特价值”

三、情感吸引篇:没房没车的普通人,如何让异性“多看你一眼”?

吸引阶段的核心误区:多数人在“表演优秀”,而非“激发对方的表达欲”

错误示范: 相亲时不停说“我月入8000,年底有奖金”,对方只会觉得你在炫耀;或者追问“你喜欢什么类型的男生”,对方大概率敷衍“都行”。

正确操作:“反向提问+细节倾听=好感催化剂”

第一招:用“观察+提问”打开话题

比如约会时发现对方手机壳是某乐队图案,别说“你也喜欢这个乐队?”(太普通),而是说:“我上次听他们现场,主唱突然改了句歌词,现场全炸了,你看他们演出时有没有遇到过特难忘的瞬间?”(把话题引向对方的经历,让他/她成为“主角”)。

第二招:“重复关键词+共情”让对方觉得“你懂我”

对方说:“我最近在学烘焙,昨天烤蛋糕差点把烤箱点了。” 普通回复:“哈哈,新手都这样。” 高手回复:“烤糊了是不是特崩溃?我之前学炒菜把锅烧穿了,后来才知道温度得先调低温——你现在用的是哪种烤箱?或许可以试试分段控温?”(重复“烤糊”的情绪,再给出微小建议,既共情又显得细心)。

提醒: 追求期别过早“送大礼”,容易让对方有压力。不如在下雨天发消息:“看你朋友圈说加班,我刚路过你公司,带了把伞放前台,别淋感冒了。”(小投入+精准关心,比送花更显体贴)。

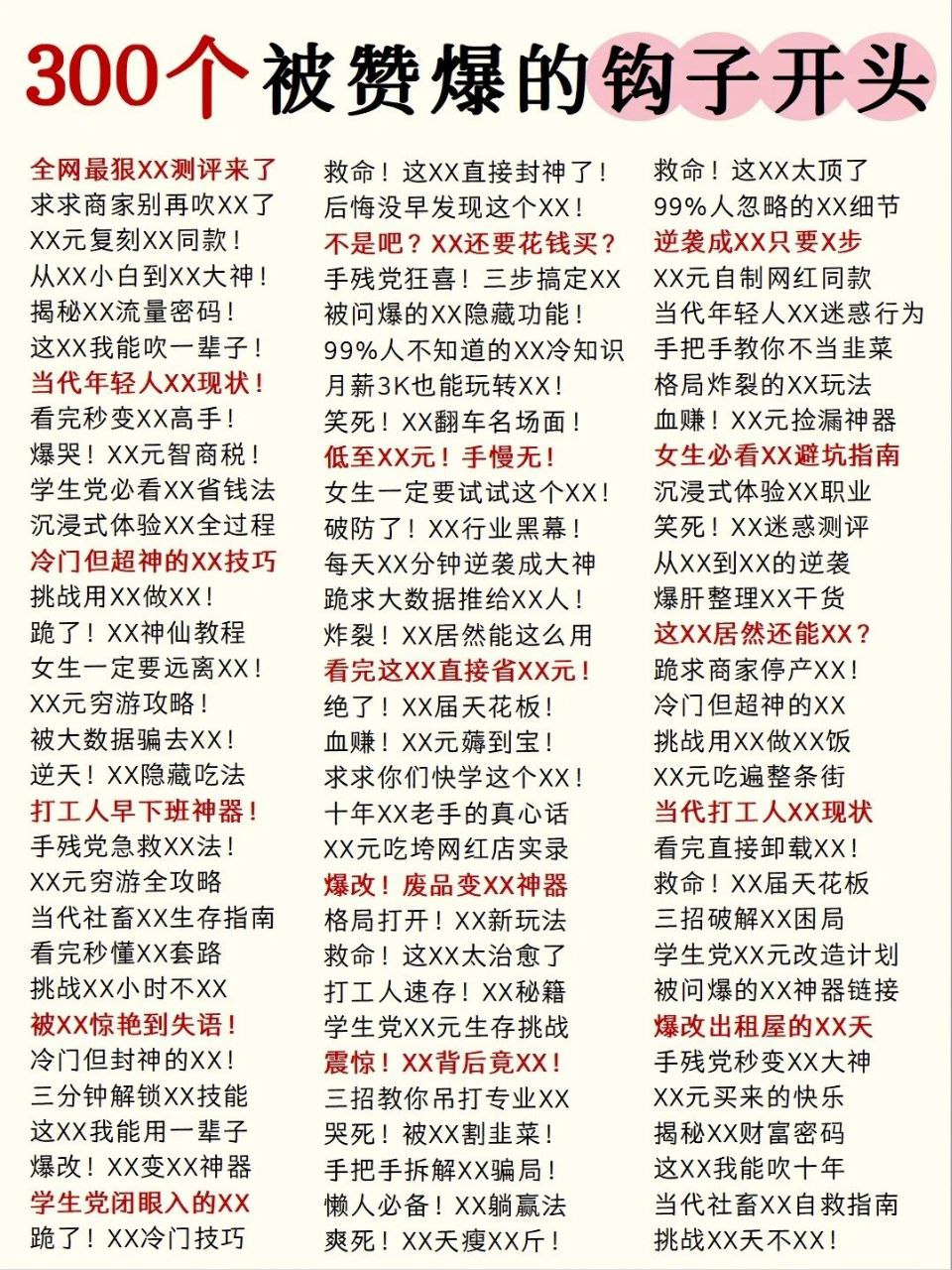

四、创业篇:白手起家如何用“人性弱点”撬动第一桶金?(自媒体+实体结合)

原则:“了解对方需求,比推销自己更重要”——这在创业中叫“精准戳痛点”

案例:实体小店(比如社区小吃店)+ 自媒体引流

第一步:用“用户视角”拍短视频,而非“自嗨式宣传”

错误视频:“家人们,我家牛肉面真材实料,快来吃!”(没人信)

正确视频:“凌晨4点熬汤的视频+字幕:‘昨天有个宝妈带娃来吃,说汤底没味精,孩子喝了三碗,今天特意多熬了2小时,欢迎带娃的家长来验货’”(用具体用户故事+细节(凌晨4点、无味精)建立信任,戳中“宝妈担心孩子饮食健康”的痛点)。

第二步:用“占便宜心理”设计线下活动,引流到私域。“人人都喜欢被赠予,哪怕只是一根棒棒糖。”

操作:顾客到店消费后,送一张“手写感谢卡”+二维码(比如:“扫码加微信,下次来送你一份免费小吃”),同时在朋友圈每天发“老顾客故事”:“张姐连续三天来买包子,今天才知道她是给住院的母亲买的,明天准备送两份无糖馒头过去”(用“人情味”包装营销,比硬广更易裂变)。

提醒: 创业初期别得罪“地头蛇”——比如社区管理员、周边老商户。开业时带点自家产品去打招呼:“李叔,我刚开了家小吃店,手艺不精,您尝尝,多给晚辈提意见。” 哪怕对方不吃,也会觉得你“懂规矩”,以后少给你使绊子。

1. 社交本质:不是“混脸熟”,而是“提供情绪价值或实用价值”,哪怕只是记住对方家人的名字;

2. 情感吸引:让对方在你面前“活得更舒展”,而非你“活得更用力”;

3. 创业起步:用“人性刚需”倒推产品,用“故事思维”替代硬广。